19 世纪上半叶,在动物权利运动的背景下,英国不仅出现了致力于动物立法和动物福利的皇家动物保护协会(RSPCA),还出现了以科学研究为主要目的的动物学组织——伦敦动物学会(The Zoological Society of London)。该协会创办的伦敦动物园可以说是英国第一个有别于“兽苑”(menagerie)的现代动物园,它极大地改善了动物的生存环境,为公众教育和动物健康做出了卓越的贡献,但也应该认识到的是,此时的动物仍然更像是商品、被凝视者和帝国的权力象征。

19世纪的英国是一个新鲜事物频出的地方,诸如机械、轮船、路灯和许多现代发明已经融入人们的日常生活,并极大地丰富了人们的物质生活,人类也可以说是第一次以公开形式看到了动物的痛苦。不久以前,英国人还崇尚以迫害动物为娱乐,基斯·托马斯(Keith Thomas)就将当时英国随处可见的残忍行为描述为:“人们会将被捕获的公牛和熊捆绑起来,以使狗能够攻击它们,并享受动物间杀戮和血腥的场面……公牛有时还会把狗抛向人群,人们往往对此场景兴奋不已。”[1]诸如此类的血腥娱乐,其受众具有普遍性,上至贵族,下至穷苦百姓。

朱丽叶·凯撒·艾博森(Julius Caesar Ibbetson)所绘的《斗牛图》(“Bull Baiting”)

到了1822年,情况开始发生变化,英国议会通过了理查德·马丁(Richard Martin)的《防止残忍和不当对待牛的法案》(Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle),即著名的《马丁法案》(Martin's Act)。该法案通过强调人类的善,防止虐待包括牛、马、羊在内的家畜。同时,马丁还是 1824 年英国防止虐待动物协会的创始人之一。1835年时,该法案的修正案获得通过,将禁止虐待动物的范围扩大到所有驯养动物,并禁止与之相关的斗兽娱乐活动。1849年,《马丁法案》被《更有效防止虐待动物法》(An Act for the more effectual prevention of Cruelty to Animals)取代,该法重申禁止虐待动物并规定了惩罚措施,1876年时的修正案又扩大了该法的范围和严厉程度,将非法杀害任何动物的监禁也包括在内。

除了相关法律的出台,动物协会和组织相继冒出,也为这一时期的动物们提供了些许庇护,其中最著名的有成立于1824年的皇家动物保护协会和1826年成立的伦敦动物学会。不过在当时,后者的作用远不如皇家动物保护协会那般耀眼,事实上,在历史学家眼中也是如此,这也是为什么伦敦动物学会常常遭到忽视的原因。该组织于 1828 年建立了英国第一个现代动物园——用于科学研究的伦敦动物学花园(London Zoological Garden),这意味着传统的动物园时代将走向落幕,伦敦动物园的建立引领了现代动物园的潮流,随后都柏林动物学花园(Dublin Zoological Garden)、萨里动物园(Surrey Zoological Garden)、利物浦动物园(Liverpool Zoological Garden)、布里斯托尔动物园(Bristol Zoological Garden)等相继建立。而今天我们常用的动物园(Zoo)一词在当时还尚未面世,事实上,该词最早出现是指克利夫顿动物园(Clifton Zoo),后来在艺术家阿尔弗雷德·万斯(Alfred Vance)的歌曲《于动物园中漫步》(walking in the zoo)发表后才被广泛使用。使用“动物学花园”一词是为了避免对传统“兽苑”的刻板印象。后者常被认为是“在荒芜的笼子里展示闷闷不乐的动物的悲惨场所,所有这些都是为了取悦瞪大眼睛的游客”。[2]除此之外,动物学花园的名称还旨在强调该场所所具有的科学研究性质。

从伦敦动物学会到伦敦动物园

18世纪末19世纪初,动物学和植物学皆独立成为一门专业学科并蓬勃发展。在此期间,各种地质学会、植物学会、昆虫学会和其他现代科学组织相继成立。本文讨论的伦敦动物学会起源于林奈学会,一个为纪念现代生态学之父卡尔·林奈(Carl Linnean)而成立的生物学组织。1823年11月29日,该学会中有志于动物学的成员们一同成立了动物学俱乐部(Zoological Club),即伦敦动物学会的前身。然而,今日仍然活跃着的林奈学会在当时却饱受抨击。据记载,在 1821年5月到1852年4月的三十年间,光是阅读马拉巴尔植物园(Malabar Botanical Gardens)的评论报告就花费了31次学会会议的时间。与此相反的是动物学会受到了热捧,1826年4月,伦敦动物学会在斯坦福· 莱佛士爵士(Sir Stamford Raffles)的筹备下正式成立,他本人担任主席一职,最早的学会成员有28人,其中15人都来自林奈学会。同年年底,该学会已有342名成员。协会成立后,莱佛士主席将他的大部分藏品都捐赠给了协会,这也成为协会早期的动物展品。

早在伦敦动物学会成立前,1825年3月的《伦敦动物学会修订计划》(the Revised Plan of the Zoological Society of London)就指出:“为了全面推动动物学的发展,建议成立一个专门学会,以收集动物王国的活体动物,并将其引入和驯化,使其在本国发挥优势为直接目标。为此,应当在各大都市的附近建立一个属于学会的活体动物收藏馆,学会成员有权进入,公众能否进入收藏馆视未来条件安排而定。”[3]显然,伦敦动物学会在成立之前所设置的目标就不仅旨在建立一个科研机构,该计划中的主旨不仅向我们展示了伦敦动物园概念化的雏形,还体现了对公众参与的考量和重视。除此以外,该计划还指出了该协会成立的意义:“长期以来,自然史研究者深感遗憾的是,我们没有大型的科学机构来教授或阐明动物学,也没有公共兽苑或活体动物收藏馆来研究它们的天性(nature)、特性(properties)和习性(habits)”[4]。这意味着,动物展览和学术研究的结合才是伦敦动物学会建立的根本目的。1826年6月,莱佛士爵士从协会获得了6000英镑,其中5000英镑用于建造动物学花园,另外1000英镑则用于建造博物馆。1827年4月,莱佛士夫人展示了莱佛士爵士收藏的苏门答腊动物。协会的另一位创始人尼古拉斯·艾尔沃德·维格斯(Nicholas Aylward Vigors)也展示了他的大部分动物收藏。到1828年动物园开放时,博物馆已拥有600多种哺乳动物、4000多种鸟类、1000多种爬行动物和鱼类、1000多种甲壳类动物和30000多种昆虫。

1828 年 4 月 27 日,伦敦动物学花园正式开放,爱德华·阿蒙德·约翰逊(Edward Amond Johnson)被任命为园长。不过,此时的伦敦动物学花园开放的对象范围相当狭窄,仅限于动物学协会会员及其家人、朋友,普通公众要想入园,就需要学会会员的推荐信,每封推荐信能够准许两人入园,每人需缴纳一先令的入园费。在当时一先令的价格和推荐信的要求可谓是极其严苛,所以,动物学花园的开园第一天门可罗雀,仅四人入园参观。同时,动物学会的入会方式也相当苛刻,新会员欲要加入需要至少三名会员的推荐,并缴纳5英镑的一次性会费和3英镑的年费。也就是说,第一年加入的会员需要缴纳8英镑的会费,而当时伦敦工人的平均周薪只有40先令。新会员第一年所需缴纳的8英镑会费相当于普通人一个月的收入,可见,伦敦动物学会的入会要求和入院参观门槛都令普罗大众望而却步。

可以说,伦敦动物学会的成立基于以下两个原因:其一是为了弥补英国和欧洲其他地区缺乏动物学研究组织的不足,其二是通过收集和开展动物科学研究,为科研和教育做出贡献。伦敦动物学会的建立使得当时一批博物学家的梦想得以成真,但与动物保护相关的内容在成立之初并未有所体现,这一点从计划书中指出的缺少公共兽苑的论述中便可看出,伦敦动物学会起先只是想把属于私人收藏的兽苑改为公开展览罢了,但即便开放,其范围也是相当有限的。

2025年的伦敦动物园地图

开放的伦敦动物学花园:公众教育与动物保护

仅从入园规则来看,伦敦动物园接纳的大多是上流人士,普通人似乎是被排除在外。但实际运行过程中,许多不符合规定的人也被接纳入园参观,所谓的强制性会员推荐信名存实亡,当时许多酒馆和商店都出售入园门票。这一点在相关资料中可见一斑,1832年的伦敦动物学花园接待了218585人,门票总收入为9001英镑。而博物馆则接待了7134名游客,门票总收入为154英镑。因此,伦敦动物园的正式开放也许是不可阻挡的趋势了,为响应普及科学思想和相关知识的号召,也为了应对协会内部的财政压力,伦敦动物园于1847年向公众开放。入园价格也便宜了许多,只需6便士,儿童可免费入场,公众在周一也可免费入场。应该说,此时的伦敦动物学会已不再是一个纯粹以科学研究和收藏为目的的组织。由于动物学花园面向广大公众开放,因此它不仅只是作为一个景点而存在,更重要的是向公众传达对动物的认识,并为公众教育提供机会。对当时的人们来说,要看到来自异国他乡的动物远比今天困难得多,他们只能在自然历史书中看到相关动植物的画作,却没有机会目睹。

从当时的日记中可以看出,人们亲眼看到这些动物时是多么震惊:“这(动物园)真是最令人愉悦的景象,这里的动物们要比兽苑中的动物们自由得多。”[5]“在那里,我看到了各种野兽、鸟类和生动鲜活的各种动物。”[6]动物园的存在丰富了人们的日常生活,以至于时人评论说:“富有仁慈之心的人在游览这些花园(伦敦动物园)时,能看到人们一次次被逗得如此开心,这个氛围是如此时髦又洋溢着快活的气息。当那些自诩高尚的三教九流的人在结束上午的游览后,我们能够看到那些相对贫穷的工匠和技工带着他们的家人,在这些花园里漫步,在一天的劳累之后,在此享受着健康、快乐和有用的知识。”[7]动物学花园的存在除了丰富人们的日常生活、帮助认识什么是动物之外,在当时的精英眼中,博物馆、图书馆和动物园的开放对普通民众还有一个更重要的意义,那就是教育,“如果穷人的眼睛能够看到艺术和自然世界的宝藏,这将有助于让他们远离下层社会的残暴”[8]。事实上,这也是当时的主流观点,通过动物学花园为人们提供的与动物面对面接触的契机,能够帮助人们意识到此前对动物们所进行的血腥娱乐是多么的粗鲁肮脏,以教化人们不再以此为乐。

18世纪中叶的绘画《兽苑中的猎豹笼子》

“兽苑”的存在曾长期作为富有者的私有收藏而存在,而动物园作为公共空间还有利于不同阶层不同身份地位的人们互相接触,正如当时的文章所说:“当我站在这里思考时,富人和穷人同时从我身边穿行而过,与他们的同伴分享着游览动物园的快乐。人们并肩而行,没有什么等级之分,都在追求这种理性的娱乐,所有的生命都是相互联系的。”[9]从某种程度上说,参观动物园不仅是出于对动物的好奇,也是一种文化上的向上效仿,这恰好为动物园向公众灌输相关教育提供了潜在的动力和可行性。这一点在动物学的其他领域也有过相似的共识,在讨论宠物饲养文化的论文中,便有学者认为宠物饲养文化的形成是对富人的模仿。就动物园而言,是富人或精英阶层的加入,他们试图将自己对“理性”和“文化”的理解向下传播。

就动物的生活环境而言,动物园远远优于兽苑,兽苑一般都是私人收藏,是猎奇与特权的象征,动物们通常被关在笼子里,以保持与参观者的安全距离。动物园则不同,它是一个开放的公共空间,动物们可以相对自由地散步,更何况伦敦动物园本来就开在公园里,空气质量和绿化也相当不错。当时的报纸评论称,“对动物来说,生活在这里比生活在原始环境中要安全得多,它们可以享受到奢侈的新鲜空气,再也不用生活在肮脏的房间里或展览车上了”[10]。以至于有评论称:“人们在参观当时伦敦塔皇家兽苑(Royal Menagerie at the Tower of London)的皇家收藏品时会感到非常失望,因为与动物园空旷的空间相比,动物们在此生活的环境显得非常狭小”[11]。同时,英国自由党政治家乔治·鲍耶(George Bowyer)也在下议院的一次辩论中指出,“动物园中的动物们是非常出色珍贵,以至于显得大英博物馆里肮脏的狮子老虎们有多么肮脏”[12]。可见,在当时许多人们的眼中,动物拥有开放自由的环境、新鲜的空气和舒适的生活是理所当然的。动物不再是纯粹为了供人们欣赏而存在的生物,而是生活在现实生活中、需要物质条件的生物。

随着动物园的开放,越来越多的英国人有机会在自然环境中近距离接触真实的珍稀动物。在观察动物的过程中,人们能够看到真实的动物是如何生活的,并对它们的外貌、皮毛和食物有了相当全面和系统的了解。除了对动物相关知识的公众教育外,伦敦动物园还承担了相当多的动物保护教育工作。例如,伦敦动物学会在其《伦敦动物学会花园官方指南图解》(Illustrated Official Guide to the Gardens of the Zoological Society of London)中为皇家防止虐待动物协会(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)做推广海报,以筹集资金,支持动物保护活动的公益事业。

《伦敦动物学会花园官方指南插图》中的英国皇家防止虐待协会广告

不同于伦敦动物学会是一个以科研为初衷的组织,英国皇家保护动物协会则是以鼓励、推动立法等实质性措施来保护动物的社会组织。不过,正如所有科研组织都或多或少地具有伦理导向一样,伦敦动物学会在19世纪动物权利运动的历史背景下,也以相对温和渐进的方式,促进了公众对动物的认识,以及对动物保护重要性的伦理灌输。与强有力的法令相比,教育的渗透力要强得多,或者可以说,只有在成功完成教育之后,才有出台政策或法令的基础。伦敦动物学会成立后,他们通过筹款等方式在世界各地购买、收集珍稀动物,但研究人员也发现,这些动物很难安全健康地带回伦敦。这是因为在长途旅行中动物很容易生病,许多动物往往在抵达伦敦后不久就会死亡。除此之外,这些动物还容易患有胃炎和炎症等健康问题,更不必说狭小运输空间中所产生的打斗问题了,这对于资金有限的协会来说是一笔不小的开支。在此背景下,协会开始以通过引入今天所称的兽医学来改善动物们的健康状况。据记载,动物园最早的兽医之一名叫查尔斯·斯普纳(Charles Spooner),雇佣的费用为一年60英镑,每周至少为动物诊治三次,在有需要时还会增加就诊频率。

第二位兽医威廉·尤亚特(William Youatt)则更广为人知一些,他1833年在伦敦动物园开始了自己的兽医生涯,实际上他本人也是伦敦动物学会的成员,是动物权利的坚定倡导者,他慷慨、善良且热爱动物,认为人类有责任保护动物免受伤害。在他编写的一本小册子中,他指出:“动物没有什么智慧,也不长寿,但它们总是在苦难中生存,它们不能反抗,也不能与同伴团结起来捍卫自己的权利,哲学家们从未考虑过它们,甚至从未提及过它们。动物们应该和人一样,有权保护自己不受伤害……同时,他谴责人们捕捉烹饪水生动物的方式,他认为人们不应该活煮龙虾和海螺等生物,他认为每一种生物都应该充满快乐的活力,生活在善意之中。”[13]在当时,其实还有许多与他想法类似,认为应当保护动物权利,为动物的生活福祉承担人类必要责任的兽医,因而可以说,兽医在这样一场动物权利运动中不仅救治动物,在其所参与的社会组织和具体活动中也贯彻了对动物权利思想的推广。除了引进兽医之外,伦敦动物园在动物的生活环境上也做了很多改变,我们可以看到的是,不同的动物都有自己的生活区域,动物们生活在空气自然流通的房间里,而且由于当时瘴气理论的影响,人们意识到新鲜空气对健康的重要性,所以当时的通风设备也有所改进。除此之外,伦敦动物学会的专员们还在下面建立了一套完整的下水道系统,为动物们提供一个健康的生活环境。

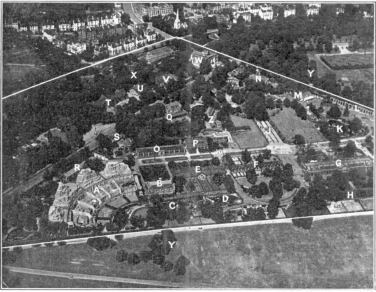

由中央航空摄影公司(Central Aerophoto Co., Ltd)所拍摄的位于摄政公园(Regent’s Park)中的伦敦动物学花园

我们应该认识到的是,从伦敦动物学会到伦敦动物园,当时的学者和公众对动物的认识是循序渐进的,首先是出于研究和了解的科学精神,在随后日常生活的接触中,人们对动物产生了感性的认知,希望提供动物相对良好的生活环境,以此来教化大众。最终,人们开始意识到动物的健康是最重要的,动物也有享受健康快乐生活的权利,于是便利用科学和医学知识尽可能地为它们提供良好的生活环境,这也是动物保护思想的进步。

受苦的动物:商品、被凝视者、帝国的象征

也许在某种程度上,此处欲要讨论的内容对于当时的伦敦动物园来说有些过于苛刻了,但既然当时便有批判的声音,再加上今天动物史领域的发展,我们有必要重新审视当时已经相当先进的伦敦动物园。也就是说,动物的形象之于人类而言,在某种程度上,与其说是与人类平等的另一种生物,更多是商品,是被人凝视的对象,也是帝国的象征,与其说它们是动物本身,不如说它们是被人类赋予了意义的对象,是为了满足人类需求而存在的。

上文在讨论兽医时就指出,当时的动物很难在运输过程中存活下来,原因是长期的囚禁、不适当的食物供应或其他容易引起器官病变的原因。据记录,有许多动物在旅途中死亡,例如1833年,伦敦动物学会委托驻开罗的法国商人乔治·蒂博特(George Thibaut)在努比亚收集长颈鹿,而在次年他在将五只长颈鹿运往栋戈拉的途中,就有四只被冻死。除了长颈鹿,猴子们的情况也不见得好到哪里去,许多动物在抵达伦敦后不久就会因缺水和旅途疲劳而死亡,1832年秋天就有许多猴子死于肺病,而伦敦动物学会并没有为改善猴子的健康状况做出太多举措。此外,每年冬天都会有许多猴子死亡,由于为猴子提供适当取暖器械的价格要比在春季继续购买新猴子的价格高得多,猴子的健康受到了极大的忽视。可见,伦敦动物学会虽然推动了对公众进行动物观念和权利教育的作用,但早年还是从经济实用的角度来看待动物,对动物的生存环境和它们应该拥有的幸福快乐的生活并没有太多的认识,至少在这一点上并没有贯彻始终。更多的时候,动物被认定为展品和研究对象。

约翰·伯格(John Berger)

约翰·伯格(John Berger)指出,十九世纪的西欧和北美见证了人与自然的和谐传统开始瓦解,如今,商业资本主义的介入又打破了这一传统。在人与自然的传统和谐关系中,双方在本质上是平等的,人和动物处于世界的中心,这种中心地位既是经济上的,也是生产上的,无论生产力和社会机制如何变化,人类的衣食住行始终依赖于动物。然而,随着科学和工业的发展,人类不仅成为了地球的统治者,也成为了世界上其他生物的统治者,动物对于人类的意义越来越小,只能作为人类的附属品,人与自然的关系也从竞争生存转变为了掌控索取。而在动物园中,虽然动物们的生存环境比兽苑要好得多,但它们仍然无法摆脱被人类凝视的困境,甚至在某种程度上,由于科学技术的发展,这种状况反而更加可怕。以至于约翰·伯格(John Berger)说,人类对动物了解的多少,恰恰反映了人类拥有权利的多少,我们对动物了解得越多,它们就离我们越远。因此,人类正在成为主人,而动物则成为被拥有和观赏的对象。

如果我们回顾一下伦敦动物学会成立的初衷,就不难发现,原文所表达的意思是,英国缺乏一个像欧洲其他国家一样的动物学研究机构来收集和保存对国家有用的生物。因此可以说,动物不仅是可以利用和储存的资源,也是英国帝国权力和世界扩张主义影响力的象征。再加上19世纪上半叶是日不落帝国的巅峰,这种观点的例证就更加不言而喻了。

随着现代社会文明程度的不断提高,进步观念也在螺旋式前进,摇摆不定而踌躇前行,即使人们主观上意识到了不文明的行为或思想,但当人类的力量在客观上处于对动物的碾压地位时,人类是否能够完全践行自己的责任呢?动物的权利还是会受到越来越大的威胁的。这是否又在提醒我们,当今社会应该如何看待动物?在我看来,既然人也是动物,我们何不像看待彼此一样看待动物呢?

引用文献:

[1]Keith Thomas, Man and the natural world: changing attitudes in England, 1500-1800 (New York: Oxford University Press, 1996), 144.

[2] Jeffery Hyson, “Education, Entertainment, and Institutional Identity at the Zoo,” Curator: The Museum Journal, vol. 47, no.3. (2004), 247.

[3]Sophia Raffles, Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles : Particularly in the Government of Java, 1811-1816 and of Bencoolen and its Dependencies, 1817-1824, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 698.

[4]Sophia Raffles, Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles : Particularly in the Government of Java, 1811-1816 and of Bencoolen and its Dependencies, 1817-1824, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 699.

[5]M. G. Blackie, Letter and journals of Anne Chalmers, (London: Chelsea Publishing, 1923), 112.

[6]D. Wise, Diary of William Tayler, footman, 1837, (London: Westminster City Archives with St. Marylebone Society, 1998), 53.

[7]J. Ryley, Zoological Society’s Gardens, Eclectic Review, vol. 5, (1831, August), 179.

[8]Hilda Kean, Animal Rights: Social and Political Change since 1800, (London: Reaktion, 1998), 40.

[9]“Old Humphrey’s Visit to the London Zoological Gardens” , Schoolmate: A monthly Reader for School & Home Instruction of Youth, (Jan. 1, 1852), 131.

[10]Hilda Kean, Animal Rights: Social and Political Change since 1800, (London: Reaktion, 1998), 42.

[11]P. Clifford, “The Tower menagerie: Being the amazing true story of the royal collection of wild and ferocious beasts,” History today, vol.53, no,5. (2003), 68-69.

[12]C. Knight, Passage of working life, (London: Knight, 1864), 149.

[13]William Youatt, The obligation and extent of humanity to brutes, (London: Longman, 1839), 2, 211.